ストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づき50人以上の事業場に義務付けられている制度です。その結果から判定される「高ストレス者」の割合は、企業のメンタルヘルス対策を考えるうえで非常に重要な指標となります。本記事では、最新データを踏まえて高ストレス者の割合と傾向、放置した場合のリスク、そして企業が取るべき具体的な対応を解説します。

目次

高ストレス者の割合と傾向

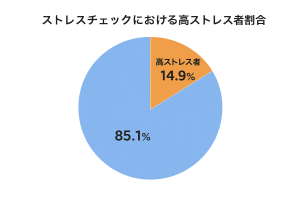

厚生労働省が示す全国平均では、約14.9%(7人に1人程度)が高ストレス者に該当するとされています。つまり、従業員100人規模の企業であれば、10人以上が高ストレス状態にある可能性があるということです。この割合は業種や年代によっても大きく異なります。

全国平均の高ストレス者割合

全国平均 14.9%(約7人に1人が高ストレスと判定される)

年代別の傾向

-

30代〜50代の働き盛り世代で特に高ストレスの割合が増える

男女別の傾向

- 男性の方が女性より高ストレス者の割合が高い

業種別の傾向

-

製造業・運輸業・宿泊業で高ストレス者が多い

-

技能職・営業職では業務負担や人間関係の影響が大きい

高ストレス者はどうやって判定される?

高ストレス者の判定方法は主に2種類あります。

-

産業医・衛生委員会による判断

産業医がストレスチェック結果を分析し、衛生委員会で基準を決定。 -

厚労省の数値基準

職業性ストレス簡易調査票のスコアを用いて判定。例:-

「心身のストレス反応」が77点以上

-

「心身のストレス反応」が63点以上かつ「仕事のストレス要因+周囲のサポート」が76点以上

-

企業が取るべき4つの対応策

ストレスチェックは実施するだけでは不十分です。企業が必ず行うべき対応は次の通りです。

-

面接指導の実施

高ストレス者と判定された従業員が申し出た場合は、1ヶ月以内に医師による面接指導を実施。 -

医師の意見を踏まえた職場改善

労働時間の調整や業務量削減、配置転換などを検討。 -

労基署への報告

常時50人以上の事業場は年1回以上、結果を労働基準監督署へ報告。 -

面談拒否者への配慮

面談を希望しない従業員に対しても、カウンセリングや相談窓口を案内し、不利益が生じないようにする。

高ストレス者を放置するリスク

高ストレス者を放置すると、以下のような深刻な問題が生じます。

-

生産性の低下

集中力低下、チームワーク悪化、ミス増加。 -

退職・休職者の増加

離職コストの増大、人材不足、労災認定リスク。 -

安全配慮義務違反の可能性

労働契約法第5条に基づき、企業は従業員の健康を守る責任がある。違反すれば損害賠償や行政処分の可能性。

よくある質問(FAQ)

Q1. 高ストレス者はどのくらい?

→ 令和4年度データでは約14.9%。

Q2. 高ストレス者の全国平均は?

→ 約15%前後で推移。

Q3. 高ストレス者と判定されたらどうなる?

→ 本人の申し出に基づき、医師の面接指導を受けられる。

Q4. 結果は会社にバレる?

→ 個人結果は企業に通知されず、守秘義務も厳格に適用。

まとめ

高ストレス者の割合は全国平均で約15%。特に30〜50代や一部業種で高く、放置すると生産性の低下や法的リスクに直結します。企業はストレスチェックの実施後、面接指導と職場改善を迅速に行うことが不可欠です。